"Un monde sacré !", à la rencontre des musiciens du Festival 2025

En 2024, nous avions évolué dans les paysages champêtres et montagnards au son des fifres et tambourins au milieu des bergers, au gré des symphonies pastorales et tableaux que la nature et les artistes nous avaient offerts.

Cette année, pour notre 16ème Festival, nous montons plus haut et atteignons les sphères célestes et ce qu’elles ont inspiré aux compositeurs qui ont su, par leur inspiration et leur talent sans limites, nous élever vers le sacré.

Il faut vous préparer à apprendre de nouveaux noms de musiciens qui enrichiront votre dictionnaire de musicologues déjà avertis et revoir votre latin !

Par la diversité des œuvres, nous évoluerons au travers des musiques les plus célèbres de la Renaissance mais surtout nous découvrirons aussi des artistes peu connus qui, éveillant notre curiosité, nous feront passer de la musique sacrée à une… « sacrée musique » !

Episode 7

Bien sûr, lorsque l’on est étudiant à Cambridge, on est sûr d’avoir la tête bien faite, et une voie toute tracée mais apparemment, certains peuvent même s’y faire une voix ! Surtout lorsque l’on commence très jeune par chanter Gesualdo dans la Chapelle de Trinity College, l’un des plus beaux de Cambridge, on ne peut que s’élever vers les plus hauts sommets de l’art vocal ! Ce sera le cas de ce sextuor !

Nos amis anglais ont toujours eu une longueur d’avance dans la formation au chant choral et nous pourrons le vérifier lors de ce concert.

Spécialistes de musique ancienne, ils nous feront découvrir quelques compositeurs tels Antoine Brumel, Heinrich Isaac, Jean Mouton, Pierre de La Rue.

Antoine Brumel (1460-1512)

Nous ne le confondrons pas avec son homonyme du XIXè, qui avait 2 M et 2 L !

Il se peut qu’il ait été élégant, mais ce n’est pas ce que l’on a retenu de de lui.

On peut noter qu’il est l’un des rares musiciens franco-flamands à être né en France, près de Chartres. Il commence comme chantre à la cathédrale mais voyage très tôt comme tous ses contemporains, de Genève en Italie. Il devient en 1506 maître de chapelle à la Cour de Ferrare auprès d’Alphonse Ier d’Este. Malheureusement pour lui, la chapelle est dissoute en1510. Il quitte Ferrare pour Faenza puis Mantoue où il décède en 1513.

Sa Missa Et Ecce terrae motus à 12 voix est célèbre par son ampleur et son innovation. Sa Missa pro defunctis est une des premières à intégrer le Dies Irae.

Ses autres œuvres, motets et chansons soulignent aussi cette évolution dans la musique européenne des années 1500, intégrant des influences italiennes.

Sa renommée sera saluée par Rabelais.

Heinrich Isaac (1450-1517)

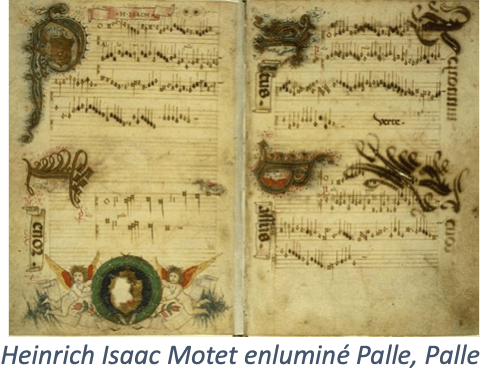

Son lieu de naissance est incertain mais entre Flandre et Brabant mais il semble avoir été présent en 1884 à la cour de Sigismond d’Autriche, peut-être comme compositeur pour le mariage de la fille du duc. On le retrouve à la cour des Médicis auprès de Laurent dont il devient le maître de chapelle et le professeur de musique de ses enfants. Laurent fait éditer un chansonnier de ses œuvres pour l’offrir en cadeau diplomatique. Laurent le mariera à Bartolomea Bello en 1490 mais ils ne semblent pas avoir eu d’enfants. Lorsque Laurent meurt, Heinrich compose Qui dabit capiti meo aquam ? (Qui me donnera de l’eau ?) sur un poème de Poliziano. Il accompagne Pierre de Médicis au couronnement du Pape mais Pierre de Médicis est banni et Heinrich est obligé de se trouver un autre protecteur. Ce sera Maximilien Ier, empereur du Saint Empire, proclamé mais non couronné par le Pape. Heinrich passe de Florence à Vienne en effectuant de courts séjours auprès des cours de Saxe et d’Este ! Belle position ! Il accompagne le souverain et la cour dans tous leurs voyages et Maximilien le dote de ressources assez considérables pour ses services musicaux et diplomatiques mais l’autorise à vivre à Florence où il retrouve les Médicis revenus au pouvoir ! Il y meurt en 1517. Son œuvre est très abondante : des dizaines de messes, des centaines de chants accompagnant la messe (le propre de la messe), des motets, des chansons en flamand, en français, en allemand, en italien ! Sa renommée fut immense seulement dépassée par celle de Josquin des Prés. Il rassemble divers styles musicaux allant de la tradition allemande, à la frottole italienne et au rondeau français : une belle synthèse que ne reniera pas Bach, un peu plus tard !

Jean Mouton (1459-1522)

« Tout picard que j’étais, j’étais un bon apôtre » (Racine les Plaideurs).

Ce Mouton là était un mouton picard, du nom de Jean de Hollingue, né à Samer, à quelques kilomètres du Touquet. Il poursuit ses études à la maîtrise de Saint Quentin et devient maître des enfants chantant dans le chœur. Il est ordonné prêtre en 1483 et Il fait le tour des cathédrales, saint Omer, Amiens en 1499, devient chanoine de Thérouanne, puis de Grenoble où Il est aussi, chargé de composer des œuvres polyphoniques pour accompagner la liturgie : parcours classique, nous l’avons vu ! Il quitte Grenoble assez abruptement, et, tournant dans sa carrière, il rentre au service d’Anne de Bretagne épouse de Louis XII et devient son musicien favori, ce qui explique qu’il devienne maître de chapelle du Palais. Il écrit des motets, pour différentes occasions heureuses, naissance de la fille du roi, malheureuses telle la mort d’Anne de Bretagne en 1514.

Il reste néanmoins à la cour de Louis XII et François Ier. Ayant suivi la cour au moment des pourparlers de paix à Bologne, il est invité à Ferrare et Venise et même à Rome où le pape Léon X le fait notaire apostolique et le garde quelques années auprès de lui en tant que compositeur.

Nommé chanoine en 1518, à la cathédrale de Saint Quentin il y sera enterré en 1522 avec l’épitaphe : « en son vivant chantre du Roy, chanoine de Thérouanne et de cette église ».

Il laissera 209 messes, une centaine de motets, dix magnificat, des psaumes en latin et une vingtaine de chansons françaises qui ont fait toute sa renommée, elle aussi saluée par Rabelais qui, décidément, connaissait la musique !

Une musique brillante et sereine, un peu oubliée de nos jours mais que nous feront découvrir… nos amis anglais !!!

Nesciens Mater virgo virum, David Munrow et son Consort

Pierre de la Rue (1450-1518)

Connu sous nombre d’autres noms, tels que Pierchon, Pierzon, Pieter van Straeten, ou Petrus Platensis en fonction des lieux où il a vécu, il est né à Tournai, en terre alors bourguignonne, sous le contrôle des Habsbourg. Chanteur à Sainte-Gudule, à Bruxelles, puis à Gand, à Nieuwpoort, et Hertogenbosch, il sillonne dans sa jeunesse les terres flamandes. Dans les années 1580, il chante à Sienne, puis rejoint la chapelle de Maximilien Ier, comme Heinrich Isaac. Il accompagne le fils de l ’empereur, Philippe le Beau qui deviendra roi de Castille en Espagne puis en Angleterre où il séjourne à la cour d’Henry VIII au début des années 1500. Philippe meurt en 1506, et Jean de la Rue reste une courte période au service de son épouse, Jeanne la Folle, reine de Castille, mère du futur Charles Quint.

Il choisit de retourner aux Pays Bas en 1508 auprès de Marguerite de Bourgogne qui assure la régence jusqu’à l’accession au pouvoir de Charles Quint, qu’il ne suivra pas en Espagne. Il meurt à Courtrai en 1518.

Comme tous les compositeurs de ce début de siècle, il compose messes à plusieurs voix, 4, 5 ou 6, canons, motets à 4 voix, Magnificats, Lamentations, et chansons pendant 20 ans. Il compose toujours sur la base du cantus firmus et pour les chansons, dans le style bourguignon tardif ou polyphonique mais sans influence italienne adoptée par quelques-uns de ses contemporains.

Son Requiem est son grand chef d’œuvre, au caractère théâtral utilisant la tessiture grave des voix d’homme pour en renforcer la solennité et impressionner par une musique qui semble venir d’outre-tombe !

Loyset Compère (1445-1518)

Compositeur franco-flamand… comme beaucoup d’autres de notre Festival de cette année… ce Compère fait partie de la première génération des compositeurs formés par Ockeghem tels Josquin et Pierre de la Rue. Il serait originaire du Hainaut, précise un décret de Charles VIII qui lui accorde la nationalité française en 1494 après avoir été ordonné prêtre en 1493. Où le retrouve-t-on ensuite ? A la Cour de Milan, à la chapelle ducale, recommandé par Ockeghem, il devient le protégé de Galeazzo Maria Sforza qui lui fait octroyer des revenus d’une église de Pavie !… mais qui meurt assassiné peu de temps après. Ce qui était assez courant à cette époque.

Il revient donc en France et chante à la cour de Charles VIII. Il figure dans sa suite pendant une campagne d’Italie où il assiste à la victoire de Fornoue qui lui donne l’occasion de composer « Vive le noble Roy » …ça peut toujours servir ! Il va jusqu’à Rome avec les troupes occupant Rome et est employé à la chapelle pontificale de Sixte IV. Il ne meurt pas à la guerre…

Il cumule de nombreuses charges, revient à Cambrai où il devient doyen de Saint Géry en 1500 et termine sa brillante et riche carrière, chancelier, à la collégiale de Saint Quentin où il décède fort honoré.

Son œuvre se compose de peu de messes, mais de nombreux motets, magnificats et chansons. Il combine le style bourguignon, proche de Guillaume Dufay, sa formation initiale, et le style italien des frottoles dans ses chansons. Certaines d’entr’elles sont devenues très populaires, pièces légères voire irrévérencieuses et appréciées ayant bénéficié des premières diffusions de l’imprimerie.

Nous sommes de l’ordre de Saint Babouyn

L’ordre ne dit mye de lever matin

Dormir jusqu’a prime

Et boire bon vin Et din din din

Et dire matines sur un pot de vin

A nostre diner le beau chapon gras

La soupe au jounet comme au mardi gras

La pièce de boeuf et le gras mouton Et don don don etc.

Nous sommes de l’Ordre de Saint Babouyn, Ensemble Clément Janequin

Constanzo Festa (c. 1485-1545)

Issu d’une riche famille du Piémont, clerc à Turin, et il est peut-être formé par Jean Mouton, musicien picard que nous avons rencontré. Comme nombre de ses confrères, il ambitionne le titre de maître de chapelle qu’il obtiendra à Ischia auprès du Marquis de Vasco. Il se rendra à Rome en 1517, où il servira plusieurs Papes à la Chapelle Sixtine. Il est aussi lié aux Médicis à Florence où il écrit un madrigal pour le mariage d’Alexandre et de Marguerite d’Autriche en 1536. Il excelle dans cet art, s’appuyant sur les poèmes de Pétrarque. Il est aussi connu que Verdelot pour ses madrigaux à 3, 4, 5 ou 6 voix et admiré par les autres compositeurs de son époque. En 1528, il est à Savone, chanoine de la cathédrale puis directeur de la chapelle musicale mais retourne à Rome en 1532 où il meurt en 1545. Durant son passage à Rome, il publie 7 recueils de musique sacrée. Il est aussi célèbre pour la série des 125 variations qu’il écrivit sur le cantus firmus de 37 notes dit « la Spagna » qui est une œuvre unique dans ses dimensions sous la Renaissance et constitue un tour de force de composition. On peut presque (!) les comparer aux Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach.

Jean de Latre (c. 1505-1569) aussi surnommé Petit Jean de Latre

Il serait né en Flandre ou à Liège où on trouve trace de son existence en tant que maître de chant dans les registres de l’église Saint Jean l’Évangéliste de Liège puis dans celle de Saint Martin où il restera jusqu’en 1565. Il entre au service du Prince-Evêque de Liège Georges d’Autriche en tant que maître de chapelle quelques temps avant de finir ses jours à Utrecht en tant que « magister et cantor ».

Il écrit quelques œuvres religieuses (lamentations et motets) dédiées au futur archevêque de Cologne mais il s’illustrera surtout par une trentaine de chansons profanes en français et en néerlandais, où il mélange parfois les 2 langues voire le néerlandais et le latin dont un des recueils est dédié à Guillaume d’Orange.

Carlo Gesualdo (1566-1613)

Où le fait divers sanglant côtoie les sommets de la musique !

Avec Carlo Gesualdo, Prince de Venosa, on ne s’ennuie jamais ! Que ce soit à la lecture de sa biographie ou que l’on écoute sa divine musique !

Commençons par ce qui a fait sa célébrité en dehors de ses qualités musicales et qui a marqué non seulement sa vie mais son œuvre.

Dans le palais familial, le 17 Octobre 1590, Maria d’Avalos, sa jolie cousine et première épouse et son amant Fabrizio Corona, duc d’Andria, sont assassinés !

Le coupable n’est pas loin : le mari trompé ! Tout Naples était au courant de l’infortune du Prince de Venosa ! Il dit s’être rendu à la chasse…mais cela n’a abusé personne et il a

réglé son compte aux amants ! Que croyez-vous qu’il lui arriva ? Rien ! Normal quand on est un aristocrate trompé et que l’on a pour oncle le Cardinal Charles Borromeo ! C’est, bien sûr, un crime d’honneur, mais considéré comme une pratique légitime (Me too est encore fort loin !). Cela lui permet de se remarier très vite et pas avec n’importe qui, avec Leonora d’Este, qui lui apporte un autre grand nom et lui permet, à la brillante cour de Ferrare, de rencontrer les musiciens les plus célèbres de l’époque. Pour le reste… ni l’un ni l’autre ne fut un exemple de vertu… mais sans autres conséquences conjugales…

Par contre, il fut sans doute un esprit troublé, s’infligeant des pratiques de pénitence sévère, accompagnant une dévotion exacerbée. La mort de son fils en 1613, des suites d’une chute de cheval, le brise et il meurt immédiatement après, désespéré, sans héritier mâle pour recevoir son important héritage. Il est enterré à Naples. Cela a t’il influencé sa musique ?

Pour certains musicologues et interprètes, selon une version psychanalytique d’un ego tourmenté, il aurait été toute sa vie en quête d’un impossible pardon. Pour d’autres, sans doute faut-il chercher plutôt du côté d’une démarche d’un compositeur de son temps influencé par la mode maniériste, très appréciée à Ferrare ! Le débat reste ouvert.

Que trouve-t-on dans l’œuvre de ce madrigaliste hors pair ? 150 œuvres. En nombre à peu près égal d’œuvres religieuses assez peu audacieuses et d’œuvres profanes sensuelles qui le feront passer à la postérité.

C’est une musique qui évolue beaucoup au cours des recueils de madrigaux qu’il fait paraître. De 1594 à 1596, il publie ses 4 premiers Livres de Madrigaux. Il y développe déjà une sensibilité qui s’exprime de manière originale que certains ont qualifiée de « révolutionnaire ».

En réalité, Gesualdo reste dans la ligne du contrepoint typique de la Renaissance avec une réelle inventivité dans les dissonances, les ruptures rythmiques et les chromatismes. Puis après un silence de 15 ans, un 5ième et un 6ème Livres, en 1611, apportent une vision sonore des sentiments encore plus élaborée jouant de façon agressive et pleine d’audace avec les mots et les notes allant jusqu’à une dissonance déroutante et déchirante ! Mais c’est Monteverdi qui inventera, lui, l’opéra !

Illumina faciem tuam, Vox luminis, Direction Lionel Meunier

Shruti Rajasekar (1996)

Difficile de passer de la Renaissance à la musique contemporaine ! Le saut dans le temps est immense mais ancré dans des racines profondes. Avec cette jeune compositrice Indo-Américaine, vivant dans le Minnesota, nous abordons une musique qui reflète ses origines, ses influences et son identité actuelle. Entre la musique karnatique de l’Inde du Sud et la musique classique occidentale, Shruti établit des ponts et affirme son identité. Elle a déjà reçu de très nombreuses récompenses internationales dont une de l’ONU, pour ses œuvres. Elle a travaillé avec de nombreux artistes, dont Gesualdo Six, pour lesquels elle a composé à leur demande ainsi qu’avec de grandes Universités américaines, anglaises et indiennes et… le Festival de Cannes ! Nous allons la découvrir ainsi que sa musique.